硕士生徐嵩林的奋斗成长之路

徐嵩林,材料科学与工程学院材料工程专业2022级硕士研究生,汉族,中共党员。曾获国家奖学金、研究生一等学业奖学金;辽宁工业大学“优秀研究生”称号;中国大学生机械工程创新创意大赛国赛二等奖、“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛金奖、“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛一等奖、“建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、“建行杯”辽宁省大学生创新大赛银奖。专注学科前沿,围绕高性能电化学储能器件和电催化材料开展研究,以第一作者发表SCI期刊论文5篇;第一作者获国家实用新型专利授权2项,相关研究成果为新能源材料领域技术发展提供有力支撑。

在“双碳”目标和新质生产力激昂奏响时代发展奋进旋律的当下,绿色能源领域仿若一片满是无限可能的璀璨星河,吸引着无数怀揣壮志的青年投身其中。材料科学与工程学院的徐嵩林同学,正是这些逐梦者里熠熠生辉的一颗新星。他凭借对材料领域的热爱与执着,以蓬勃朝气为奋进动力、以创新思维为锐利武器,在这片充满挑战与机遇的领域中,奋力开拓出属于自己的璀璨征途。

身为一名中共党员,徐嵩林深深知晓自己肩负的责任与使命,在他心中,个人理想与国家发展的脉搏同频共振,投身材料事业,是他矢志不渝的追求。“科研绝非为了追逐功名利禄,而是为了探索未知的边界,切实解决实际问题”,这句质朴的话语,不仅是他时常挂在嘴边的座右铭,更是他在科研道路上砥砺前行的精神指引。

在徐嵩林的学习与科研历程中,党员身份是他前行的标杆,也是他自我约束的准则。他始终以党员的高标准严格要求自己,力求在理论学习与实践应用之间搭建起稳固的桥梁。每一次的党课学习,他都全身心投入,从党的先进理论中汲取精神养分,不断深化对国家发展战略的理解,将材料事业与国家的可持续发展紧密相连。

徐嵩林深信,只有心怀家国情怀,才能在科研这条充满挑战的道路上保持坚定的信念和持久的动力。他在面对科研难题时毫不退缩,在经历无数次实验失败后依然乐观积极。正是这份使命感,让他在每一个挑灯夜战的日子里,都能保持专注与执着,为实现心中的科研梦想,为助力国家的 “双碳” 目标而不懈努力。

初涉材料科学这片浩瀚无垠的知识海洋,徐嵩林便敏锐捕捉到新能源领域蕴含的巨大潜力,同时也深刻认识到传统电催化剂性能提升面临的严峻挑战。面对这一难题,他没有急于求成,而是静下心来,脚踏实地、一步一个脚印地探寻解决方案。

经过反复深入思考与大量实验验证,他创新性地提出“以量取胜,更以质取胜”的优化策略。这一思路看似简洁明了,实则凝聚着他对科研工作的深刻理解与独到见解。为达成“以量取胜”,他巧妙构建核壳结构,恰似为活性材料精心打造了一层坚固的防护铠甲,使得活性位点得以最大程度拓展,进而显著提高了催化反应的效率。在追求“以质取胜”的征程中,他深入钻研异质结与界面调控技术,如同在材料内部构建起一套高效便捷的运输网络,让电子能够畅行无阻,极大地优化了催化性能。

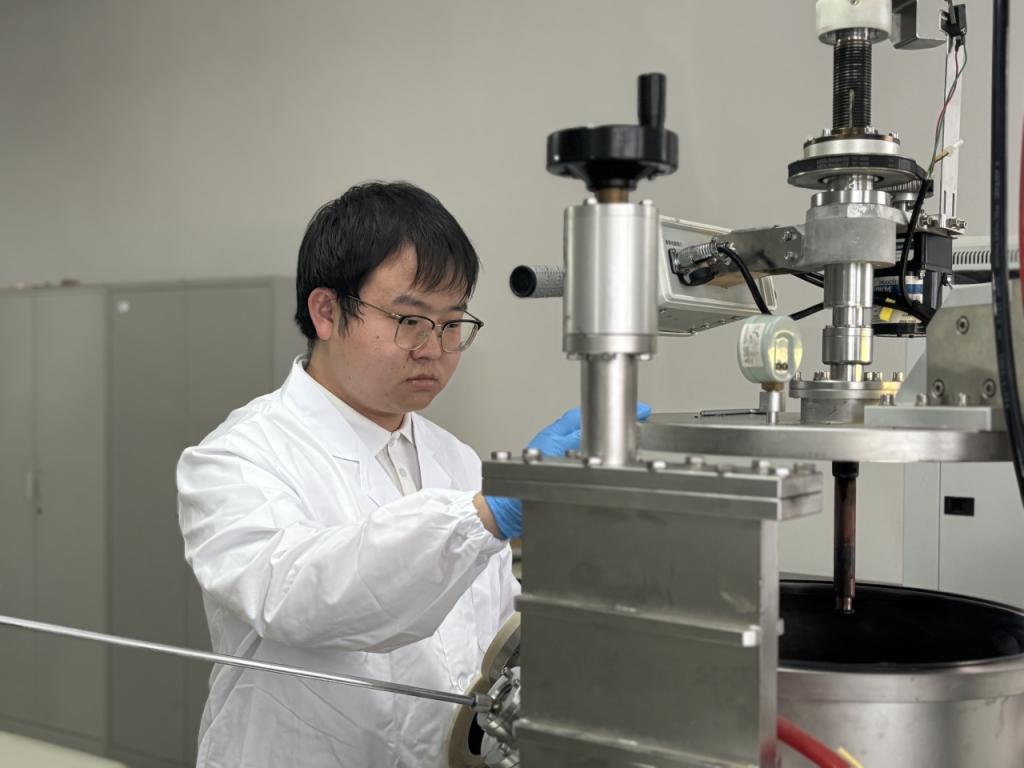

然而,理论的成熟仅仅是第一步,将其转化为实际成果才是关键所在。徐嵩林深知,科研工作离不开超乎常人的耐心与细致。他每周在实验室的工作时长超过60小时,每次实验前都会进行周详规划,对每一个实验步骤反复推演;实验过程中,他全神贯注,不放过任何一个细微之处;实验结束后,他又会认真总结经验教训,不断优化实验方案。为提高数据处理效率,他还自学编程,自主研发出一套先进的数据处理自动化程序,使效率提升了95%以上,大幅缩短了科研周期。

不懈的努力终于结出了累累硕果。徐嵩林以第一作者的身份,在《Journal of Materials Chemistry A》、《Dalton Transactions》、《ACS Applied Nano Materials》等国际顶尖学术期刊上发表了5篇SCI论文。尽管取得了斐然成绩,但他始终认为,这些成果只是科研道路上的一个阶段性小结,未来的征程还十分漫长。

在科研的道路上,徐嵩林深切明白团队合作的重要性,科研不仅是个人能力的彰显,更是集体智慧的结晶,他始终秉持开放包容的态度,乐于与同学们分享自己的经验与心得。

在参与多个横向项目的过程中,他积极与松下等知名企业展开合作,全力协助团队完成多项任务。在他的带动下,团队成员齐心协力,在各类竞赛中屡获佳绩,先后斩获中国大学生材料热处理大赛国赛二等奖、“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛金奖、“互联网+”大学生创新创业大赛银奖等省级以上奖励。这些荣誉的背后,是团队每一位成员的辛勤付出,也是徐嵩林对团队精神的生动诠释。

回顾自己的科研历程,徐嵩林坦言,自己还有诸多不足之处,需要不断学习与进步。他认为,目前取得的成绩仅仅是一个全新起点,未来还有更多未知等待他去探索。

凭借在学术和实践中的出色表现,他成功获得南京航空航天大学的博士录取资格。站在更高的学术起点上,他对自己的科研之路有着清晰且务实的规划。他表示,将继续深耕新能源材料领域,努力攻克更多技术难题,为推动绿色能源的发展贡献自己的力量。

“我只是一个普通的学生,能取得今天的成绩,离不开老师和同学们的帮助,也离不开学校的培养。”徐嵩林说道,“未来的路还很长,我会继续怀揣对科研的热爱与执着,一步一个脚印地走下去。”相信在未来的日子里,他会继续以谦逊的姿态和坚定的信念,在材料领域的广阔天地中振翅高飞,书写属于自己的青春华章。

本科生李一帆的奋斗成长之路

李一帆,辽宁工业大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2021级本科生,汉族,中共党员。曾获国家奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金、“辽宁省优秀毕业生”荣誉称号、第八届 “蔡司•金相学会杯”高校大学生显微分析大赛国家二等奖、第十届材料热处理创新创业赛省银奖、第十三届大学生金相技能大赛省一等奖。专注学科前沿,参与发表SCI期刊论文2篇;拥有国家级立项的大学生创新创业训练计划项目1项;积极投身志愿服务,大学校内外志愿服务时长累计200余小时。

春华秋实又一载,砥砺奋进续新篇。李一帆在初入大学时目标就已经非常明确,于百舸争流中,奋勇争先。大学四年来,他始终保持高度的学习热情和严谨踏实的学习态度,认真的学习每一门课程,科学制定学习计划并严格落实,定期自我剖析问题并做出调整。经过日积月累的努力,他的学习成绩始终名列前茅,荣获2023-2024学年国家奖学金,连续两年获国家励志奖学金,连续三年获校一等奖学金,获校级荣誉6项,课程平均分维持在90分以上,综合绩点4.0,在大二学年就成功被发展为党员,这些成绩及荣誉不仅是对他学习成果的肯定,更是激励他继续前行的动力。从高中起,他就深受班主任影响,认识到学习是一个永无止境的过程,因此他不断拓宽知识领域,深化专业理论学习,努力提升自己的综合素质。

事虽难,做则必成。怀揣着这样的信念,李一帆在大学期间积极参加各类科研活动和学生创新创业比赛,将科研与竞赛当作自己专业学习的“第二课堂”,逐步提升科研素养、锻炼创新能力。目前已获得第八届“蔡司•金相学会杯”高校大学生显微分析大赛国家二等奖;第十二届、十三届大学生金相技能大赛省一等奖,中国大学生机械工程创新创意大赛第十届材料热处理创新创业赛省二等奖等奖项,还拥有一项国家级立项的大学生创新创业训练计划项目,跟随老师进行科研工作,参与发表两篇SCI期刊论文,竞赛和科研不仅让他获得了荣誉,更重要的是提升了他的综合能力,也在团队合作中收获了珍贵的友谊。在一次次团队分工和讨论中提升了领导、沟通和合作的能力,更在一场场线下比赛中收获了难忘、独特的大学回忆。

萤火之光,也足以点亮星河万里。秉持着一颗赤诚之心,李一帆热心公益,积极发挥党员带头作用,大学期间他积极参与重大疫情防控、政府工作协助以及社区志愿者工作等志愿活动,累计志愿时长超过 200小时,曾获校 “学雷锋优秀志愿者”称号。参与2023年三下乡社会实践活动,在塔山进行辽沈战役塔山阻击战调研,实现校级立项。在参与各类志愿活动的过程中,作为一名中共党员,他充分发挥带头作用,激发了更多同学践行志愿者服务精神,引导和鼓励更多的团员党员青年和社会公众参与志愿服务,带动了良好的社会风气。

受到家庭良好的影响,李一帆在班干部工作中用自己的热情和高度的责任感,以身作则,为同学、老师服务,为学院及学校建设添砖加瓦。在校期间,担任了材料212班团支部副书记兼班长、材料学院学生会校园文化部部长、材料学院自律委员会主席、辽宁工业大学电视台新闻编辑部负责人、新能源材料231班导生等多项职务,分配给他的所有工作均有条不紊且高效出色地完成。在工作中,他一直坚信“在其位谋其职,任其职尽其责”的理念,秉持着把每件事做好的态度,不断地检讨自身的错误,注重细节,以求达到让大家信任、让自己满意的状态。在校园文化活动中,更是带领材料学院在学校主办的第十八届“流淌的歌声”合唱比赛中获一等奖的好成绩,创造了学院的历史,鼓舞了学院和同学们的士气。因工作表现突出,得到老师们的肯定,曾获校优秀学生干部等荣誉称号,同时也锻炼了他的领导能力,组织能力,策划能力,对他个人的提升得到了非常大的帮助。

大学的这四年是充实的,丰富的,这一路上有快乐有挫折有痛苦,让李一帆变得更加成熟,他认为:当前成绩的取得离不开自己日复一日的坚持和勤奋,也离不开专业老师和辅导员的教诲与勉励、挚友的陪伴与鼓励。“等风来不如追风去”:在未来,李一帆将背上充满梦想的行囊,继续怀揣着感恩的心,保持着谦虚谨慎的态度,更加努力地去学习专业知识,提高专业技能,不断地去提升完善自己,仍会以谦虚进取的态度虚心学习,牢记“砺器悟道”的校训,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。